※本ブログはGoogleアドセンス広告を利用しています

こんにちは!

陣内です。

今回も論文をもとに記事を書いていきたいと思います。

いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。

ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)

今回は慢性的な痛みに悩む方に鍼灸が希望をもたらすかもしれない研究についてご紹介していきたいと思います。

あくまで私の私見も入っていますので全てを鵜吞みにしないようにしてくださいね‼

神経障害性疼痛って何?

まず、神経障害性疼痛(しんけいしょうがいせいとうつう)について説明しましょう。これは、神経自体が傷ついたり病気になったりすることで起きる痛みのことです。

例えば、脳卒中の後遺症、脊髄損傷、帯状疱疹後の神経痛、糖尿病による神経の痛み、抗がん剤治療の副作用による痛みなどが該当します。世界の人口の約10%が、人生のどこかでこの種の痛みを経験していると言われています。

普通の痛みと違うのは、神経そのものが問題を抱えているため、痛み止めが効きにくく、治療が非常に難しいという点です。

現在の標準的な治療法は抗てんかん薬や抗うつ薬、オピオイド系の鎮痛剤が考えられますが(最近は少しお薬も変わってきています)、長期間使用すると薬への依存や、吐き気、嘔吐、便秘などの副作用が問題にりえうると考えられます。

もちろん標準医療が第一選択肢かもしれませんが補完する事は可能性が出てきます。

電気鍼治療という選択肢

そこで注目されているのが、電気鍼治療(EA)です。これは伝統的な鍼治療に電気刺激を加えたもので、副作用が少なく、安全で効果的な治療法として研究が進められています。

中国の黒竜江中医薬大学の研究チームが発表した論文では、過去10年間の動物実験データを詳しく分析し、電気鍼治療がどのようにして脳や脊髄のレベルで痛みを和らげるのか、そのメカニズムを解明しようとしています。

電気鍼治療が効くメカニズム

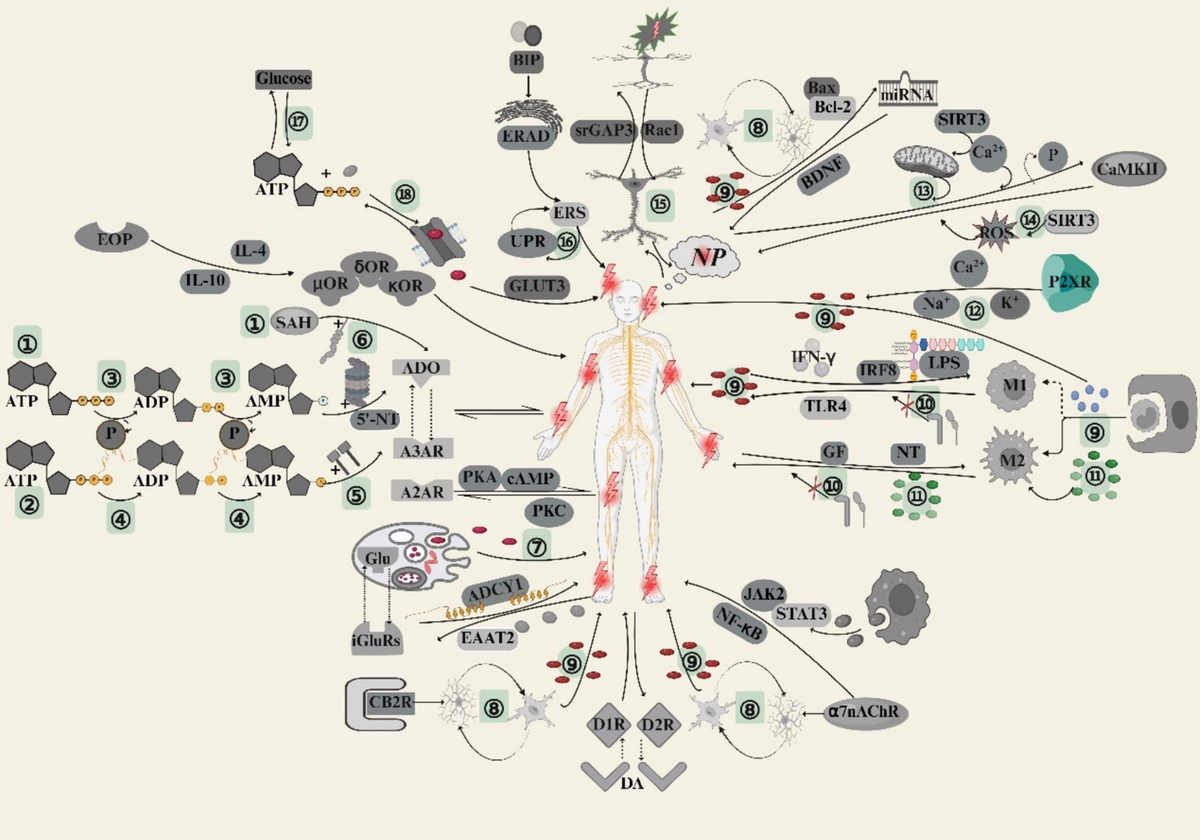

研究によると、電気鍼治療は複数のルートで痛みを軽減することが分かってきました。主なメカニズムを見ていきましょう。

1. 痛み関連の神経伝達物質を調整する

私たちの体には、痛みの信号を伝えたり抑えたりする様々な化学物質(神経伝達物質)があります。

内因性オピオイドという天然の鎮痛物質があります。これはβ-エンドルフィン、エンケファリン、ダイノルフィンという3つの成分から成り、モルヒネのような働きをします。電気鍼治療は、これらの物質の放出を促進することが分かっています。

興味深いことに、2Hzの低周波電気鍼はβ-エンドルフィンとエンケファリンを増やし、100Hzの高周波電気鍼はダイノルフィンを増やすという使い分けができるのです。

アデノシンという物質も重要です。細胞のエネルギー源であるATPが分解されてできる物質で、痛みを抑える効果があります。電気鍼治療は、アデノシンの生成を促進し、特にA2AレセプターやA3レセプターという受容体を活性化させることで鎮痛効果を発揮します。

グルタミン酸は興奮性の神経伝達物質で、痛みの信号を伝える役割をします。電気鍼治療は、グルタミン酸の過剰な放出を抑えたり、グルタミン酸が結合する受容体(NMDA受容体など)の働きを調整したりすることで、痛みを和らげます。

2. 脳内の炎症を抑える

神経障害性疼痛では、脳や脊髄の中で「ミクログリア」という免疫細胞が過剰に活性化し、炎症を起こしています。これが痛みを増幅させる大きな原因になっています。

ミクログリアには「M1型」と「M2型」という2つのタイプがあります。M1型は炎症を促進する「悪玉」、M2型は炎症を抑える「善玉」と考えるとわかりやすいでしょう。

電気鍼治療は、M1型の活性化を抑え、M2型を増やすことで、炎症を鎮めることが実験で確認されています。具体的には、IL-1β、TNF-α、IL-6といった炎症性サイトカイン(炎症を促進する物質)を減らし、IL-10のような抗炎症性サイトカインを増やします。

3. 細胞内の信号伝達を正常化する

**CaMKII(カルシウム・カルモジュリン依存性キナーゼII)**という酵素は、痛みの信号を増幅させる役割を持っています。この酵素がリン酸化されて活性化すると、痛みが悪化します。

電気鍼治療は、SIRT3という別の酵素の働きを高めることで、CaMKIIの過剰な活性化を防ぎます。SIRT3はミトコンドリア(細胞の発電所)の健康を保つ酵素で、これが正常に働くことで、活性酸素の増加を抑え、痛みの悪循環を断ち切ることができるのです。

4. マイクロRNAの発現を調整する

マイクロRNA(miRNA)は、遺伝子の働きを調整する小さなRNA分子です。最近の研究で、これらが痛みの調整にも関わっていることが分かってきました。

例えば、miR-206やmiR-124は抗炎症作用があり、これらを増やすと痛みが軽減されます。一方、miR-155は炎症を促進するため、これを減らすことが重要です。

電気鍼治療は、これらのマイクロRNAのバランスを整えることで、痛みを和らげる効果があることが実験で示されています。

5. 神経細胞の形を整える

神経細胞の樹状突起には「スパイン」と呼ばれる小さな突起があり、ここで神経同士が情報をやり取りしています。痛みが慢性化すると、このスパインの形や数が異常に変化する「リモデリング」が起こります。

電気鍼治療は、Rac1という分子の活性を抑えることで、スパインの異常なリモデリングを防ぎ、神経の過剰な興奮を抑えることができます。これにより、痛みの記憶が定着するのを防ぐことができるのです。

6. 小胞体ストレスを軽減する

小胞体は細胞内でタンパク質を作る工場のような場所です。ここでタンパク質の折りたたみがうまくいかないと「小胞体ストレス」が起こり、細胞にダメージを与えます。

慢性的な痛みでは、この小胞体ストレスが神経細胞で起きていることが分かっています。電気鍼治療は、BIPという分子の発現を抑えることで、小胞体の恒常性を保つUPR(未折りたたみタンパク質応答)経路を正常化し、小胞体ストレスを軽減します。

7. 脳のエネルギー代謝を調整する

脳は体重の2%しかないのに、体全体のグルコース(糖)の20%を消費するエネルギー大食いの臓器です。痛みが慢性化すると、脳の特定の領域でグルコースの取り込みが異常に増加することが分かっています。

特にGLUT3という糖輸送体が増えすぎると、神経細胞が過剰に興奮してしまいます。電気鍼治療は、前頭前皮質などの脳領域でグルコース代謝を正常化し、GLUT3の発現を抑えることで、神経の過剰な興奮を鎮めます。

どのツボと周波数が使われるのか?

研究によると、最も一般的に使われるツボは以下の通りです:

- 足三里(ST36)

- 三陰交(SP6)

- 崑崙(BL60)

- 環跳(GB30)

- 陽陵泉(GB34)

- 曲池(LI11)

- 手三里(LI10)

- 委中(BL40)

周波数については、2Hzの低周波が最もよく使われており、様々な鎮痛効果が確認されています。場合によっては100Hzの高頻度や、2Hzと100Hzを交互に使う方法も効果的です。

脳と脊髄、それぞれの役割

電気鍼治療の効果は、脳レベルと脊髄レベルの両方で確認されています。

脳レベルでは:

- 前帯状皮質(ACC)で小胞体ストレスを抑制

- 前頭前皮質でグルコース代謝を正常化

- 扁桃体でドーパミン受容体を調整

- 中脳の水道周囲灰白質でグルタミン酸を増加

脊髄レベルでは:

- 内因性オピオイドとその受容体を増やす

- アデノシンの生成を促進

- ミクログリアの活性化を抑制

- 炎症性サイトカインを減らす

- マイクロRNAの発現を調整

- 樹状突起スパインのリモデリングを防ぐ

特に、脊髄の後角(背側の部分)は、痛みの信号が最初に処理される場所として非常に重要で、多くの研究がこの領域に焦点を当てています。

今後の課題と展望

この研究分野にはまだいくつかの課題があります:

- 動物実験から人への応用: 現在の研究の多くはラットやマウスを使った動物実験です。人間での臨床試験がもっと必要です。

- 脳領域の研究が不足: 脊髄レベルの研究に比べて、脳の様々な領域での作用メカニズムの研究がまだ少ない状況です。

- 個人差への対応: どのような患者にどの周波数やツボが最適かという個別化医療の視点が必要です。

- 長期効果の検証: 治療効果がどのくらい持続するのか、長期的な観察が必要です。

今後は、ニューロンのトレーシング技術(神経回路の追跡)や、ゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクスといったマルチオミクス技術、さらにはAI(人工知能)などの最先端技術を組み合わせることで、電気鍼治療のメカニズムがさらに明らかになっていくでしょう。

まとめ

電気鍼治療は、単純に痛みを一時的にブロックするのではなく、体の複数のシステムに働きかけて、痛みの根本原因にアプローチする治療法だということが分かってきました。

神経伝達物質の調整、炎症の抑制、細胞内シグナル伝達の正常化、遺伝子発現の調整、神経構造の保護、エネルギー代謝の最適化など、多角的なアプローチで痛みを和らげます。

副作用が少なく、薬物依存のリスクもない電気鍼治療は、従来の薬物療法で効果が不十分だった患者さんにとって、希望の光となる可能性があります。

慢性的な神経障害性疼痛に悩んでいる方は、主治医と相談しながら、電気鍼治療という選択肢も検討してみる価値があるかもしれません。科学的な裏付けを持った伝統医療が、現代医学と融合して、より良い治療法を生み出していく。そんな未来が、すぐそこまで来ているのです。

参考文献

本記事は以下の学術論文を基に作成しました:

Qi P, Li Q, Han M, Cui Y, Zhou X, Sun Z, Ding S, Yu M, Zhang H, Yin H. (2025). The analgesic mechanism of electroacupuncture at the central level for neuropathic pain: a review of studies based on animal experiments. Frontiers in Neurology, 16:1587471.

doi: 10.3389/fneur.2025.1587471

この論文は、過去10年間における電気鍼治療の神経障害性疼痛に対する中枢レベルでの鎮痛メカニズムについて、動物実験を基にした研究を包括的にレビューしたものです。PubMed、Web of Science、中国知網(CNKI)などのデータベースから関連文献を集め、神経伝達物質の調節、ミクログリアの活性化抑制、分子レベルでの作用機序など、多角的な視点から電気鍼治療の効果を科学的に分析しています。

本論文はオープンアクセスであり、Creative Commons Attribution License (CC BY)のもとで公開されています。

※本記事は一般読者向けに科学論文の内容を分かりやすく解説したものです。医療行為を受ける際は、必ず医療専門家にご相談ください。

コメント