※本ブログはGoogleアドセンス広告を利用しています

こんにちは!

陣内です。

今回も論文をもとに記事を書いていきたいと思います。

いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。

ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)

参考文献はこちら

すべてを鵜呑みにしないでくださいね!

宣伝ですが学生さん向けにおすすめのアマゾンでの中古本をご紹介しています‼

お金持っている人は新品買ってね!

鍼灸の論文に対して書いている別記事もどうぞ(^^♪

それでは内容に入っていきましょう‼

はじめに

スポーツの現場で活躍する選手たちにとって、鼠径部(そけいぶ)の痛みは非常に厄介な問題です。

サッカーやフットサル、バレーボールなど、急激な方向転換やキック動作を繰り返す競技では、内転筋と呼ばれる太ももの内側の筋肉に大きな負担がかかります。そして、この内転筋に関連した鼠径部痛は、アスリートの鼠径部障害の中でも最も多い原因として知られています。

従来の保存療法、つまり手術を行わない治療法には、ストレッチや筋力強化、徒手療法などがありますが、効果が現れるまでに8週間から12週間という長い期間を要することが課題となっていました。そこで近年、注目を集めているのが「ラジオ波」を用いた物理療法です。

この記事では、2025年1月に発表された最新のランダム化比較試験(RCT)を中心に、複数の研究成果を踏まえながら、ラジオ波療法の効果について専門家の皆様に向けて詳しくご紹介いたします。

ラジオ波療法とは何か

まず、ラジオ波療法がどのような治療法なのか、その基本的な仕組みについてご説明しましょう。

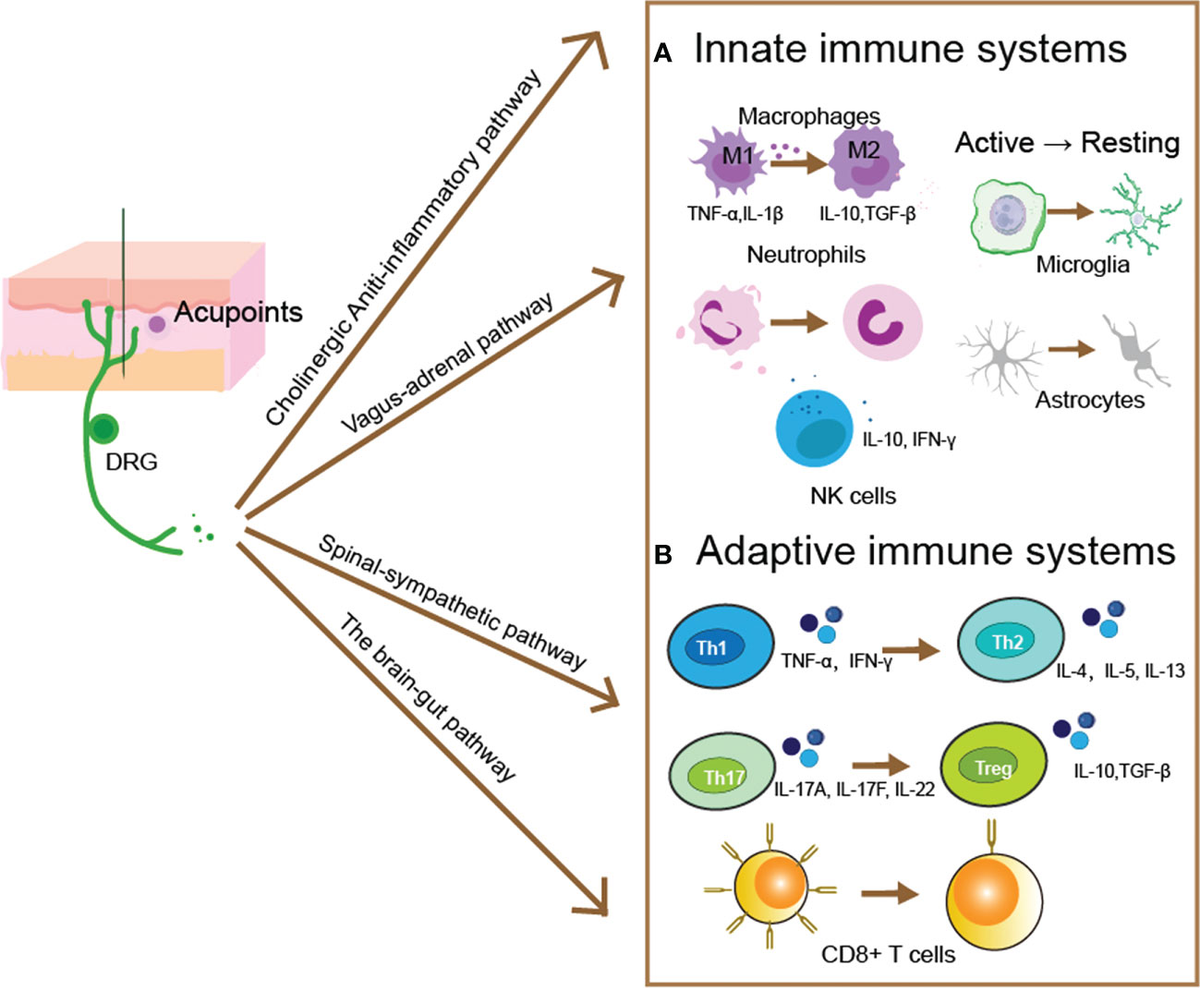

ラジオ波療法は、正式には「Capacitive and Resistive Energy Transfer」、略して「TECAR」と呼ばれる電気物理療法の一種です。日本では「テカール療法」や「テカールセラピー」とも呼ばれていますが、この記事では馴染みやすい「ラジオ波療法」という名称を用いてまいります。

この療法では、300kHzから1MHz程度の周波数を持つ高周波電流を用いて、身体の深部組織に熱を発生させます。従来の温熱療法と異なる点は、体の表面からではなく、組織の内部から熱を生み出す「内因性発熱」を特徴としていることです。

ラジオ波療法には、大きく分けて二つのモードがあります。一つは「キャパシティブモード(容量性モード)」で、こちらは水分含有量の多い筋肉や皮下組織といった軟部組織に主に作用します。もう一つは「レジスティブモード(抵抗性モード)」で、こちらは腱や靭帯、骨といった、より深層の組織に働きかけることができます。

では、なぜこの療法が痛みの軽減や組織の回復に効果があるのでしょうか。研究によれば、ラジオ波療法によって組織の温度が上昇すると、いくつかの生理学的な変化が起こるとされています。

まず、血管が拡張して局所の血流が増加します。これにより、酸素や栄養素がより多く組織に届けられるようになります。また、組織の酸素不足によって生じていた発痛物質の産生が抑制され、痛みの軽減につながる可能性があります。さらに、筋肉やコラーゲン組織の粘弾性特性が変化し、柔軟性が向上することも報告されています。

このような作用機序から、ラジオ波療法は筋骨格系の様々な疾患に対するリハビリテーションにおいて、有用なツールとなる可能性が示唆されています。

最新研究の概要:内転筋関連鼠径部痛に対する効果

さて、ここからは2025年1月に「BMC Musculoskeletal Disorders」誌に掲載された、Nazariらによる最新のランダム化比較試験についてご紹介します。この研究は、内転筋関連鼠径部痛を抱えるアスリートに対するラジオ波療法の効果を検証した、世界初のRCTとして注目を集めています。

研究の背景と目的

研究チームは、ラジオ波療法が様々な筋骨格系疾患に有効であることを示す先行研究に着目しました。頸部、肩、脚、膝、腰などの障害に対して、痛み、可動域、パフォーマンスの改善効果が報告されていたのです。

しかしながら、内転筋関連鼠径部痛に対するラジオ波療法の効果については、これまで検証されていませんでした。そこで本研究では、痛み、関節可動域、筋力、そしてHAGOS質問票(股関節・鼠径部の機能評価スケール)の各下位尺度に対するラジオ波療法の効果を明らかにすることを目的としました。

研究デザインと参加者

この研究は、二群並行デザインのランダム化偽対照優越性試験として実施されました。つまり、参加者を「実際のラジオ波療法を受けるグループ」と「偽のラジオ波療法を受けるグループ」に無作為に振り分け、両者を比較する研究デザインです。

参加したのは、平均年齢21.36歳の男性プロアスリート22名でした。内訳として、サッカー選手が77%、フットサル選手が18%、バレーボール選手が5%となっています。全員が少なくとも1カ月以上続く内転筋関連鼠径部痛を有しており、スポーツ医の診断を受けた上で研究に参加しました。

参加者は、実際のラジオ波療法を受ける介入群(11名)と、機器の出力をゼロに設定した偽療法を受ける対照群(11名)にブロックバランス法を用いて無作為に割り付けられました。重要なのは、両群ともにストレッチ運動を行ったという点です。つまり、純粋にラジオ波療法の効果を検証できる設計となっています。

治療プロトコル

治療は、イラン医科大学のリハビリテーションクリニックにおいて、2022年9月から2023年8月にかけて実施されました。

各セッションでは、まずトレッドミルでのウォーミングアップを行い、心拍数が最大心拍数の85〜90%に達するまで徐々に傾斜を上げていきました。

ラジオ波療法は、患者を仰臥位(仰向け)とし、患側の脚を外転・外旋位(いわゆる「四の字」の姿勢)に配置して行われました。この姿勢は、内転筋の起始部にアクセスしやすくし、かつ内転筋を適度にストレッチした状態を作り出すためです。

使用された機器はWINBACK 3SE(フランス製)で、周波数は300kHzから1MHzの範囲でした。キャパシティブ電極を7分30秒間、続いてレジスティブ電極を同じく7分30秒間、いずれも30〜40%の強度で内転筋領域に適用しました。

治療は合計10セッション行われ、評価は治療開始前(ベースライン)、5セッション後、10セッション後、そして治療終了1カ月後のフォローアップ時点の4回実施されました。

研究結果:何が明らかになったのか

痛みに対する効果

この研究で最も注目すべき結果は、痛みに対する明確な効果が確認されたことです。

視覚的アナログスケール(VAS)を用いて測定された痛みの強度は、介入群において全ての評価時点で対照群と比較して有意に改善しました。具体的には以下のような結果が得られています。

5セッション後の時点では、ベースライン値を調整した解析において、介入群と対照群の間に統計学的に有意な差が認められました。効果量はCohenのdで-1.09と、大きな効果として分類される値でした。

10セッション後には、効果量がさらに大きくなり、Cohenのd=-2.153という非常に大きな値を示しました。統計学的にも高度に有意な結果です。

そして治療終了から1カ月後のフォローアップ時点でも、痛みの改善は維持されており、効果量はCohenのd=-1.96でした。

注目すべきは、介入群内の変化を見ると、わずか5セッションの段階で既に大きな効果量が得られていた点です。これは、比較的短期間のラジオ波療法でも、アスリートの痛みを効果的に軽減し、早期のスポーツ復帰を促進できる可能性を示唆しています。

一方、対照群では、評価時点を通じて痛みの有意な改善は認められませんでした。

関節可動域に対する効果

関節可動域については、興味深い結果が得られました。

治療終了から1カ月後のフォローアップ時点において、股関節内転の可動域が介入群で有意に改善していました。効果量はCohenのd=0.908と大きな値を示しています。

しかし、5セッション後や10セッション後の時点では、両群間に有意な差は認められませんでした。また、股関節外転の可動域については、全ての評価時点で有意差は検出されませんでした。

研究チームは、この結果について次のように考察しています。痛みが軽減されることで、筋スパズムによる動作制限が解消され、可動域が改善した可能性があること。また、参加者は慢性期の患者であったため、痛みの軽減とストレッチによる組織の柔軟性向上の効果が現れるまでに時間を要したのではないかということです。

加えて、ラジオ波療法自体が筋肉やコラーゲン組織の粘弾性特性を変化させ、柔軟性を高める作用を持つ可能性も指摘されています。

筋力とHAGOS質問票に対する効果

股関節の内転筋力、外転筋力、およびHAGOS質問票の各下位尺度(症状、痛み、日常生活動作、スポーツ・レクリエーション活動、身体活動への参加、生活の質)については、両群間で統計学的に有意な差は認められませんでした。

ただし、研究チームは、本研究のサンプルサイズは痛み(VAS)を主要評価項目として設計されており、二次評価項目である筋力やHAGOS質問票についての検出力は限定的であった点を指摘しています。より大きなサンプルサイズを用いた今後の研究が必要とされています。

他の研究との比較:ラジオ波療法のエビデンス

Nazariらの研究結果は、ラジオ波療法に関する他の研究結果とも概ね一致しています。ここでは、関連する主要な研究についてご紹介しましょう。

システマティックレビューとメタアナリシス

2023年に発表されたIdaらによるシステマティックレビューでは、38件の臨床試験を分析し、ラジオ波療法が筋骨格系の痛みの軽減に有効であることを示す説得力のあるデータが提供されました。

また、Vahdatpourらによるメタアナリシス(2022年)では、ラジオ波療法を受けた患者群と対照群の間で、介入4週後に標準化平均差が-1.04、8週後には-1.80と、統計学的に有意な痛みの軽減が認められたことが報告されています。

さらに、2024年に実施されたスポーツ関連筋骨格系疾患を対象とした最新のシステマティックレビュー・メタアナリシスでは、8件の研究(計399名の参加者)を分析し、ラジオ波療法群で平均差-2.26ポイントという有意な痛みの軽減が確認されています。

膝関節変形症に対する研究

Coccettaらによるランダム化比較試験(2019年)では、膝関節変形症患者を対象に、ラジオ波療法と偽療法を比較しました。その結果、ラジオ波療法群でWOMACスコア(痛み、こわばり、機能障害の評価)とVASの有意な改善が認められました。

また、2023年から2024年にかけてトルコのアンカラ市立病院で実施された別の研究でも、膝関節変形症患者において、従来の理学療法にラジオ波療法を追加することで、痛み、機能、大腿四頭筋筋力に改善が見られることが報告されています。

慢性腰痛に対する研究

慢性非特異的腰痛に対するラジオ波療法の効果を検証した複数の研究も存在します。

Kasimiらによる2023年のランダム化比較試験では、徒手療法にラジオ波療法を併用した群が、徒手療法単独群や無治療対照群と比較して、痛みと圧痛閾値の改善においてより優れた結果を示しました。特に注目すべきは、この改善効果が1カ月後のフォローアップ時点でも維持されていた点です。

Notarnicolaらの研究(2017年)では、腰痛患者において、ラジオ波療法群がレーザー療法群と比較して、治療終了後1カ月および2カ月のフォローアップ時点で統計学的に有意に良好な結果を示したことが報告されています。

頸部痛に対する研究

Bameriらによる2024年の研究では、非特異的慢性頸部痛を有する女性30名を対象に、徒手療法単独群と徒手療法+ラジオ波療法併用群を比較しました。その結果、併用群では痛みの軽減においてより大きな効果が認められ、治療終了時および2週間後のフォローアップ時点で、対照群よりも低い痛みレベルを示しました。

五十肩(癒着性関節包炎)に対する研究

2025年に発表された最新の研究では、五十肩患者60名を対象に、従来の理学療法にラジオ波療法を追加した場合の効果が検証されました。その結果、ラジオ波療法群では、痛み(VAS)と機能障害(SPADI)の両方において、対照群よりも大きな改善が認められました。研究チームは、ラジオ波療法が比較的少ないセッション数で効果を発揮する、非侵襲的でコスト効果の高い治療選択肢となりうると結論づけています。

作用機序:なぜラジオ波療法は効果があるのか

ここまで、ラジオ波療法の臨床効果についてご紹介してきましたが、なぜこのような効果が得られるのか、その作用機序について整理しておきましょう。

温熱効果と血流増加

ラジオ波療法の主要な作用機序は、組織内部での熱産生による温熱効果です。研究によれば、40〜45℃の温度が組織に作用すると、様々な治療効果が得られるとされています。

Clijsenらによるパイロット研究(2020年)では、健常者を対象にラジオ波療法が皮膚微小循環の灌流と筋内血流に与える影響を検証しました。その結果、特にレジスティブモードにおいて、治療前後で筋内血流の有意な増加が確認されました。

血流の増加は、酸素や栄養素の供給を促進し、代謝産物の除去を助けることで、組織の修復と再生を促進すると考えられています。

発痛物質の産生抑制

組織への酸素供給不足は、発痛物質の産生を引き起こす原因の一つです。ラジオ波療法によって組織温度が上昇し、ヘモグロビン飽和度が向上して組織が酸素化されると、発痛物質の存在が減少し、結果として痛みが軽減される可能性があります。

これは、今回ご紹介したNazariらの研究で認められた、介入群における顕著な痛みの軽減を説明しうるメカニズムの一つです。

組織の粘弾性変化

ラジオ波療法は、筋肉やコラーゲン組織の粘弾性特性を変化させることで、組織の柔軟性を高める可能性があります。これは、筋緊張の軽減や関節可動域の改善に寄与すると考えられています。

また、血流増加による筋硬度の原因となる体液貯留の軽減も、柔軟性向上に関与している可能性があります。

細胞レベルでの生体電気的効果

ラジオ波療法には、温熱効果に加えて、細胞内のイオン交換に影響を与える生体電気的効果もあるとされています。これにより、膜電位に影響を及ぼし、細胞機能を向上させる可能性があります。

さらに、細胞代謝の刺激、修復・再生の促進、炎症性サイトカインの放出調節なども、ラジオ波療法の作用機序として提唱されています。

臨床への示唆:実践にどう活かすか

これらの研究成果を踏まえ、臨床実践への示唆について考えてみましょう。

適応と期待される効果

現時点でのエビデンスに基づくと、ラジオ波療法は以下のような状況において、特に痛みの軽減に効果が期待できる可能性があります。

アスリートの内転筋関連鼠径部痛については、今回の研究で初めてRCTによるエビデンスが示されました。10セッションの治療で有意な痛みの軽減が得られ、その効果は1カ月後も維持されていました。

また、慢性腰痛、膝関節変形症、頸部痛、五十肩など、様々な筋骨格系疾患においても、痛みと機能の改善に関するエビデンスが蓄積されています。

スポーツ障害全般に対しても、最新のメタアナリシスで有効性が示されており、特に短期から中期的な痛みの管理に有用である可能性があります。

治療プロトコルの参考

今回の研究で用いられた治療プロトコルは、以下の通りです。

周波数は300kHzから1MHzの範囲で、これは多くの先行研究でも同様の範囲が使用されています。治療時間は、キャパシティブモード7分30秒、レジスティブモード7分30秒の計15分間でした。強度は30〜40%とし、患者のフィードバックに基づいて調整されています。セッション数は10回で、5セッションの段階で既に痛みの有意な軽減が認められました。

ただし、最適な治療プロトコルについては、疾患や患者の状態によって異なる可能性があり、今後の研究でさらに明確化される必要があります。

他の治療法との組み合わせ

複数の研究が示唆しているように、ラジオ波療法は単独で用いるよりも、徒手療法やストレッチ、筋力強化訓練などの他の治療法と組み合わせることで、より良い効果が得られる可能性があります。

今回の研究でも、両群ともにストレッチ運動が行われており、ラジオ波療法がストレッチとの相乗効果をもたらした可能性が示唆されています。

また、徒手療法との併用を検証した研究では、ラジオ波療法を追加することで、痛みや圧痛閾値の改善がより顕著になることが報告されています。

研究の限界と今後の課題

最後に、現在のエビデンスの限界と、今後の研究で解明すべき課題についても触れておきましょう。

サンプルサイズの問題

今回のNazariらの研究を含め、ラジオ波療法に関する多くの研究は、比較的小さなサンプルサイズで実施されています。これにより、特に二次評価項目については、統計学的な検出力が限定的となっている可能性があります。

より大きなサンプルサイズを用いた研究が、今後必要とされています。

長期効果の検証

今回の研究では、治療終了後1カ月までのフォローアップが行われましたが、より長期的な効果については明らかになっていません。また、最後の治療セッションからフォローアップまでの間に、参加者がどのような活動を行ったかについては統制されていませんでした。

長期的な効果と、スポーツ復帰後の再発リスクについては、今後の研究課題となっています。

性差の検討

今回の研究は男性アスリートのみを対象としており、女性における効果は検証されていません。性差を考慮した研究が必要です。

プロトコルの標準化

研究間で使用されている治療パラメータ(周波数、強度、時間、セッション数など)には相当な変動があり、これがエビデンスの解釈を複雑にしています。最適な治療プロトコルを確立するための、更なる研究が求められています。

バイアスリスクの問題

メタアナリシスにおいて指摘されているように、ラジオ波療法に関する研究の多くは、方法論的な質に課題があります。盲検化、ランダム化、脱落率の報告などが不十分な研究も少なくありません。

より質の高いランダム化比較試験の蓄積が、このモダリティのエビデンスを強化するために重要です。

おわりに

以上、アスリートの内転筋関連鼠径部痛に対するラジオ波療法の効果を検証した最新のランダム化比較試験を中心に、関連する研究成果についてご紹介してまいりました。

現時点でのエビデンスをまとめると、ラジオ波療法は筋骨格系の痛みの軽減において有望なモダリティである可能性が示唆されています。特に、従来の保存療法では効果が現れるまでに長期間を要する内転筋関連鼠径部痛において、比較的短期間で痛みを軽減できる可能性が示されたことは、臨床的に重要な意義を持つものと考えられます。

ただし、関節可動域、筋力、機能的アウトカムに対する効果については、一貫した結果が得られておらず、更なる研究が必要です。また、サンプルサイズ、長期効果、最適なプロトコルなど、解明すべき課題も残されています。

ラジオ波療法は、スポーツリハビリテーションや整形外科領域において着実にエビデンスを蓄積しつつあるモダリティです。今後の研究の進展により、その位置づけがより明確になることが期待されます。

臨床家の皆様におかれましては、現在のエビデンスを踏まえつつ、個々の患者さんの状態に応じて、適切な治療選択の一助としていただければ幸いです。

参考文献リスト

- Nazari S, Sohani SM, Sarrafzadeh J, Angoorani H, Tabatabaei A. The effects of TECAR therapy on pain, range of motion, strength and subscale of HAGOS questionnaire in athletes with chronic adductor related groin pain: a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2025;26(1):76.

- Ida A, Neves E, Stadnik A. Effects of Tecartherapy on Body Tissue: A Systematic Review. J Biomed Sci Eng. 2023;16:133-148.

- Vahdatpour B, Sadri S, Maghroori R, et al. Effects of Transfer Energy Capacitive and Resistive On Musculoskeletal Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sci Biomed Res. 2022.

- Coccetta CA, Sale P, Ferrara PE, et al. Effects of capacitive and resistive electric transfer therapy in patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. Int J Rehabil Res. 2019;42(2):106-111.

- Kasimis K, Iakovidis P, Lytras D, et al. Short-Term Effects of Manual Therapy plus Capacitive and Resistive Electric Transfer Therapy in Individuals with Chronic Non-Specific Low Back Pain: A Randomized Clinical Trial Study. Medicina. 2023;59(7):1275.

- Bameri A, Yassin M, Salehi R, Mansour Sohani S. The Effects of Manual Therapy with TECAR Therapy, on Pain, Disability and Range of Motion in Women with Non-specific Chronic Neck Pain. Med J Islam Repub Iran. 2024;38:107.

- Clijsen R, Leoni D, Schneebeli A, et al. Does the Application of Tecar Therapy Affect Temperature and Perfusion of Skin and Muscle Microcirculation? A Pilot Feasibility Study on Healthy Subjects. J Altern Complement Med. 2020;26(2):147-153.

- Tashiro Y, Hasegawa S, Yokota Y, et al. Effect of Capacitive and Resistive electric transfer on haemoglobin saturation and tissue temperature. Int J Hyperthermia. 2017;33(6):696-702.

- Notarnicola A, Maccagnano G, Gallone MF, et al. Short term efficacy of capacitive-resistive diathermy therapy in patients with low back pain: a prospective randomized controlled trial. J Biol Regul Homeost Agents. 2017;31(2):509-515.

- Lupowitz LG, Ramus L, et al

コメント