※本ブログはGoogleアドセンス広告を利用しています

こんにちは!

陣内です。

今回も論文をもとに記事を書いていきたいと思います。

いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。

ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)

今回は最近注目を集めているTECAR療法(ラジオ波)について、セラピストの皆さんに分かりやすく解説していきたいと思います。

TECAR療法は「Thermal Energy Capacitive And Resistive」の略で、高周波電流を使った非侵襲的な深部温熱療法のことです。日本では使っている周波数からラジオ波と呼ばれることが多いです。(AMラジオに近い周波数だからだそうです)

聞き慣れない言葉かもしれませんが、実は1990年代からスポーツ医学の分野で広く使われている治療法なんですよ。448kHzを用いているインディバなどは早い段階で日本で使われていましたね‼

今回の記事は Bae K, Song CH, Kim Y. Comparison of the Single Application Effects of TECAR Therapy and Myofascial Release on Hemodynamic Parameters in Adults with Lower Extremity Edema. Phys Ther Rehabil Sci. 2025;14(3):409-416.を引用しながらラジオ波について簡単に紹介していきたいと思います。

そもそもTECAR療法(ラジオ波)って何?

TECAR療法は、300~500kHzという高周波電流を使って、体の組織に生理学的な反応を引き起こす治療法です。

簡単に言えば、体の深い部分まで熱を届けて、血流を良くしたり、痛みを和らげたり、組織の修復を促したりする効果が期待できるんです。

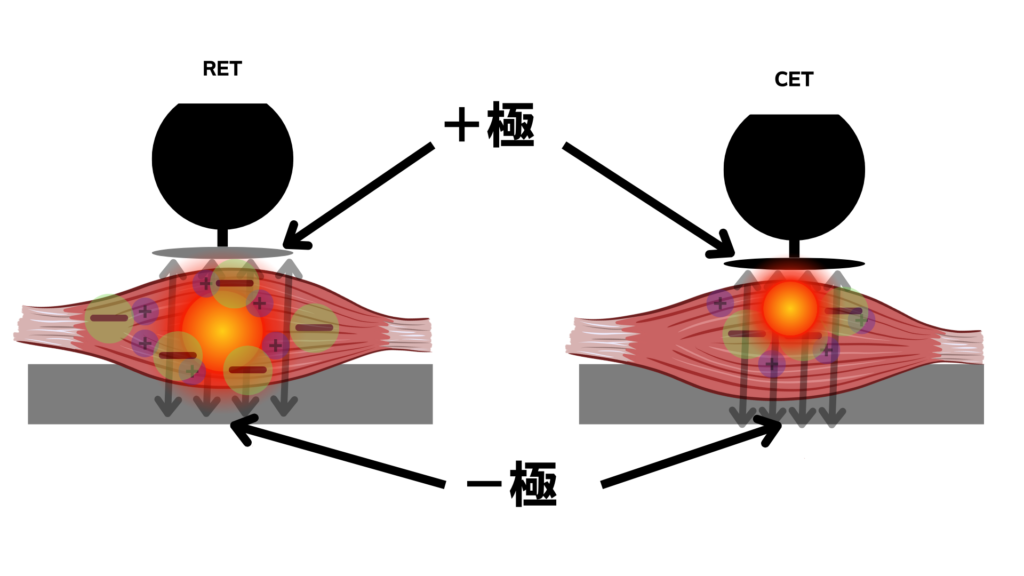

この治療法の最大の特徴は、2つのモードがあることです。それが今日の主題、**CETモード(Capacitive Electric Transfer)とRETモード(Resistive Electric Transfer)**です。

CETモードとRETモードの違いを理解しよう

CETモード(キャパシティブモード)とは?

CETモードは、水分を多く含む柔らかい組織に主に作用するモードです。

具体的には:

- 皮膚の比較的浅い層

- 筋肉などの軟部組織

- リンパ液や血液など、水分の多い組織

このモードは、電極と皮膚の間に絶縁体があるため、電流が直接体内に流れ込むのではなく、容量性の結合によって熱が発生します。

イメージとしては、「表面から中層にかけて、じんわりと温める」感じですね。

RETモード(レジスティブモード)とは?

一方、RETモードは、水分が少なく抵抗の高い深部組織にエネルギーを集中させるモードです。

ターゲットとなるのは:

- 腱や靭帯などの結合組織

- 骨に近い深部の組織

- 関節周囲の構造

RETモードでは、電流が絶縁体なしに直接体内を流れるため、抵抗の高い深部組織で多くの熱が発生します。「深部からしっかりと温める」というイメージです。

なぜ2つのモードが必要なの?

人間の体は、場所によって組織の性質が全く違います。水分が多い筋肉と、水分が少ない腱では、電気の通りやすさ(抵抗)が異なるんです。

だからこそ、治療したい組織の深さや性質に応じて、CETとRETを使い分けることが重要になってきます。これによって、より効果的で安全な治療が可能になるわけです。

最新研究から見るTECAR療法の効果

を解説-RETとCETの違いと臨床応用-1024x576.jpg)

2025年に発表された興味深い研究をご紹介します。この研究では、下肢浮腫(むくみ)のある成人26名を対象に、TECAR療法と筋膜リリース(MFR)の効果を比較しました。

研究の方法

参加者は2つのグループに分けられました:

- TECAR療法グループ: CETモードを10分間、その後RETモードを10分間、合計20分の治療

- 筋膜リリースグループ: 手技による筋膜リリースを20分間

治療の前後で、ドップラー超音波を使って血流の状態を測定しました。

測定した指標

研究では、以下の4つの指標を測定しました:

- TA max(最大収縮期速度): 血液が最も速く流れる瞬間の速度

- TA mean(平均流速): 血液の平均的な流れの速度

- PI(脈動指数): 血流の波打ち具合を表す指標

- RI(抵抗指数): 血管の抵抗の程度を表す指標

驚くべき結果!

TECAR療法グループの結果:

- TA maxが約35%増加(1.87→2.52)

- TA meanが約59%増加(1.03→1.64)

- PIが約34%減少(7.99→5.28)

- RIが約34%減少(1.00→0.66)

すべての指標で統計的に有意な改善が見られました!

筋膜リリースグループの結果:

- TA maxが約18%増加(1.20→1.41)

- TA meanが約22%増加(0.78→0.95)

- PIが約7%減少(8.26→7.72)

- RIは約5%減少したものの、統計的には有意ではありませんでした

両方とも効果はありましたが、TECAR療法の方がより大きな改善を示したんです。

なぜTECAR療法はこんなに効果的なの?

を解説-RETとCETの違いと臨床応用-1-1024x576.jpg)

TECAR療法が優れた結果を示した理由は、その作用メカニズムにあります。

1. 深部まで届く熱効果

CETとRETを組み合わせることで、表層から深部まで段階的に温めることができます。これにより:

- 微小循環が促進される

- リンパ管の平滑筋が収縮し、リンパの流れが改善される

- 代謝活動が活性化される

- 血管が拡張する

2. 非侵襲的で安全

機械的な圧迫や強い刺激なしに、体の内部から生理学的な変化を引き起こせるのが大きな利点です。患者さんにとっても快適で、副作用のリスクが低いんです。

3. 効率的な治療効果

この研究では、1回の治療セッションで明確な改善が見られました。これは、手技による治療と比較して、より効率的に治療効果を得られる可能性を示しています。

臨床でどう使う?実践的なヒント

CETモードの使い方

適応:

- 表層の筋肉の緊張緩和

- 浮腫の初期治療

- 急性期後の炎症管理

- リンパドレナージの補助

RETモードの使い方

適応:

- 深部組織の拘縮

- 慢性的な筋・腱の問題

- 関節周囲の硬さ

- 深部の血流改善が必要な場合

組み合わせのテクニック

研究で使われたプロトコルは、CET→RETという順序でした。これは理にかなっていて:

- 最初にCETで表層を温める

- 表層の血流を改善

- 組織を柔らかくする

- 深部治療の準備をする

- 次にRETで深部を治療

- 準備された組織により効率的に熱を届ける

- 深部の血流と代謝を促進

- 持続的な治療効果を得る

この順序を逆にすると、効果が落ちる可能性があるので注意が必要です。

筋膜リリースとの比較から学べること

を解説-RETとCETの違いと臨床応用-2-1024x576.jpg)

この研究では、筋膜リリースも一定の効果を示しました。筋膜リリースは:

- 表層の血流を改善する

- 筋膜の柔軟性を高める

- リンパの流れを促進する

ただし、深部血管の抵抗(RI)については有意な変化が見られませんでした。これは、手技による治療は主に表層に作用するという特性を示しています。

どちらを選ぶべき?

答えは「患者さんの状態による」です:

TECAR療法が向いているケース:

- 深部組織の問題がある

- 効率的な治療を求めている

- 広範囲の治療が必要

- 慢性的な循環不全がある

筋膜リリースが向いているケース:

- 表層の筋膜の癒着が主な問題

- 手技による評価と治療を同時に行いたい

- 患者さんとのコミュニケーションを重視したい

- 機器がない環境

もちろん、両方を組み合わせることで、さらに良い結果が得られる可能性もあります。

注意点と禁忌事項

を解説-RETとCETの違いと臨床応用-3-1024x576.jpg)

TECAR療法は安全性の高い治療法ですが、いくつか注意が必要な点があります。

禁忌事項

- 深部静脈血栓症(DVT)の既往

- がんの既往(特に治療後5年未満)

- 脳血管疾患

- ペースメーカー装着者

- 妊娠中

- 金属インプラント周囲(場合による)

- 感染症のある部位

- 開放創のある部位

治療時の注意

- 温度管理: 患者さんの感覚を常に確認

- 皮膚の状態: 湿疹や炎症がないか確認

- 水分摂取: 治療前後の水分補給を促す

- 段階的な強度設定: 初回は控えめに始める

- 治療時間: 長すぎる治療は逆効果になることも

今後の展望と研究の意義

この研究の重要なポイントは、ドップラー超音波という客観的な指標を使って、TECAR療法の効果を証明したことです。

従来は:

- サーモグラフィー(表面温度)

- メジャーによる周径測定

- 患者さんの主観的な評価

が中心でしたが、今回は血流速度や血管抵抗という、より直接的で定量的な指標で効果が示されました。

今後の課題

- 長期効果の検証: この研究は1回の治療効果のみ。継続治療の効果は?

- 最適な治療プロトコル: より効率的な治療方法の探求

- 高齢者や重症例での効果: より幅広い対象での研究が必要

- 他の治療との組み合わせ: 運動療法や他の物理療法との相乗効果は?

まとめ:セラピストとして押さえておきたいポイント

- CETとRETは異なる作用機序を持ち、組織の深さや性質に応じて使い分ける

- CETは表層〜中層の水分の多い組織に、RETは深部の抵抗の高い組織に効果的

- 科学的エビデンスが示すように、TECAR療法は血流改善に即効性がある

- CET→RETの順序で使用することで、段階的に深部まで治療できる

- 筋膜リリースなど手技療法との違いを理解し、適切に選択・併用する

- 禁忌事項を守り、安全に治療を行う

- 客観的な評価を取り入れることで、治療効果を可視化できる

最後に

TECAR療法は、セラピストの治療の選択肢を大きく広げてくれる素晴らしいツールです。特に、下肢浮腫や循環不全といった問題に対して、効果的な治療が可能になります。

ただし、機器があれば誰でも同じ結果が出せるわけではありません。解剖学や生理学の知識、患者さんの状態を適切に評価する能力、そしてCETとRETの特性を理解した上での使い分けが重要です。

この記事が、皆さんの臨床に少しでもお役に立てれば幸いです。TECAR療法を上手に活用して、患者さんにより良い治療を提供していきましょう!

参考文献: Bae K, Song CH, Kim Y. Comparison of the Single Application Effects of TECAR Therapy and Myofascial Release on Hemodynamic Parameters in Adults with Lower Extremity Edema. Phys Ther Rehabil Sci. 2025;14(3):409-416.

コメント