※本ブログはGoogleアドセンス広告を利用しています

こんにちは!

陣内です。

今回も論文をもとに記事を書いていきたいと思います。

いつもながら私は研究者でも教育者でもないので生温かく見守っていただければ幸いです。

ブログの更新情報などはInstagramやXの私のアカウントでしていますのでフォローしてもらえるとめちゃくちゃ喜びます(笑)

今回は

この論文を中心に記事を書いていきたいと思います。

いつも通りすべてを鵜呑みにしてしまったらだめですよ!

TRPVは最近注目されていますよね。今回初めてちょっと深掘りしてみました。

では内容に入っていきましょう♪

宣伝ですが学生さん向けにおすすめのアマゾンでの中古本をご紹介しています‼

お金持っている人は新品買ってね!

はじめに

鍼灸治療は3000年以上の歴史を持つ伝統的な治療法でありながら、そのメカニズムについては今まで科学的な解明が難しい領域とされてきました。

しかし近年、分子生物学的な研究の進展により、鍼灸刺激が身体に及ぼす影響の一端が明らかになりつつあります。

この記事では、特に注目を集めている「TRPV(Transient Receptor Potential Vanilloid)チャネル」と鍼灸の関係について、最新の研究知見をもとに解説していきます。TRPVチャネルという分子レベルの視点から鍼灸のメカニズムを理解することで、治療の新たな可能性が見えてくるかもしれません。

TRPVチャネルとは:身体のセンサーとしての役割

TRPVチャネルは、私たちの身体に備わっている感覚受容体の一つです。わかりやすく例えるならば、身体の「センサー」のようなものと考えていただければよいでしょう。家庭にある温度計が気温の変化を感知するように、TRPVチャネルは圧力、振動、痛み、温度といった様々な物理的刺激を感知する役割を担っているようです。

TRPVファミリーの中でも、特にTRPV1とTRPV4が鍼灸と深い関わりを持つ可能性が示唆されています。TRPV1は唐辛子の辛み成分であるカプサイシンによって活性化されることで知られ、痛みの感知に関与していると考えられています。一方TRPV4は機械的刺激や浸透圧の変化に反応し、様々な生理学的プロセスに参加している可能性があります。

これらのチャネルは末梢感覚神経や後根神経節(DRG)などの神経細胞に発現するだけでなく、皮膚、筋肉、さらには中枢神経系にも広く分布していることが明らかになっています。つまり、TRPVチャネルは身体の様々な部位で情報の受け渡しを行う「コミュニケーションツール」としての役割を果たしているのかもしれません。

鍼灸刺激がTRPVチャネルに与える影響

疾患状態に応じた二方向性の調整

鍼灸とTRPVチャネルの関係を理解する上で最も興味深い点は、鍼灸刺激が「二方向性(bidirectional)」の調整を示すという特徴です。

これは薬剤による単純な活性化や抑制とは異なる、独特な作用と言えるでしょう。

具体的には、痛みを伴う疾患モデルにおいて、TRPVチャネルが過剰に発現している状態では、鍼灸刺激によってその発現が抑制される傾向が観察されています。一方で、正常な動物や肥満モデルにおいては、逆にTRPVチャネルの発現が増強される傾向が報告されているのです。

この現象は、東洋医学における「陰陽のバランス」という概念と符合する部分があるかもしれません。つまり、過剰な状態は抑制し、不足している状態は補うという、バランスを取り戻す方向への調整が行われている可能性が考えられます。

後根神経節(DRG)における複雑な応答

後根神経節は、末梢からの感覚情報を中枢神経系へ伝える重要な中継点です。鍼灸刺激は、この後根神経節におけるTRPVチャネルの発現に影響を及ぼすことが示されています。

興味深いことに、その影響は疾患モデルによって異なる様相を呈します。痛みに関連する疾患モデルでは、薬剤や外科的処置によって過剰発現したTRPV1チャネルが、鍼灸刺激によって正常レベルに戻る傾向が観察されています。一方、正常動物や肥満モデルにおいては、鍼灸刺激がTRPV1チャネルの発現を増強する方向に働くことが報告されているのです。

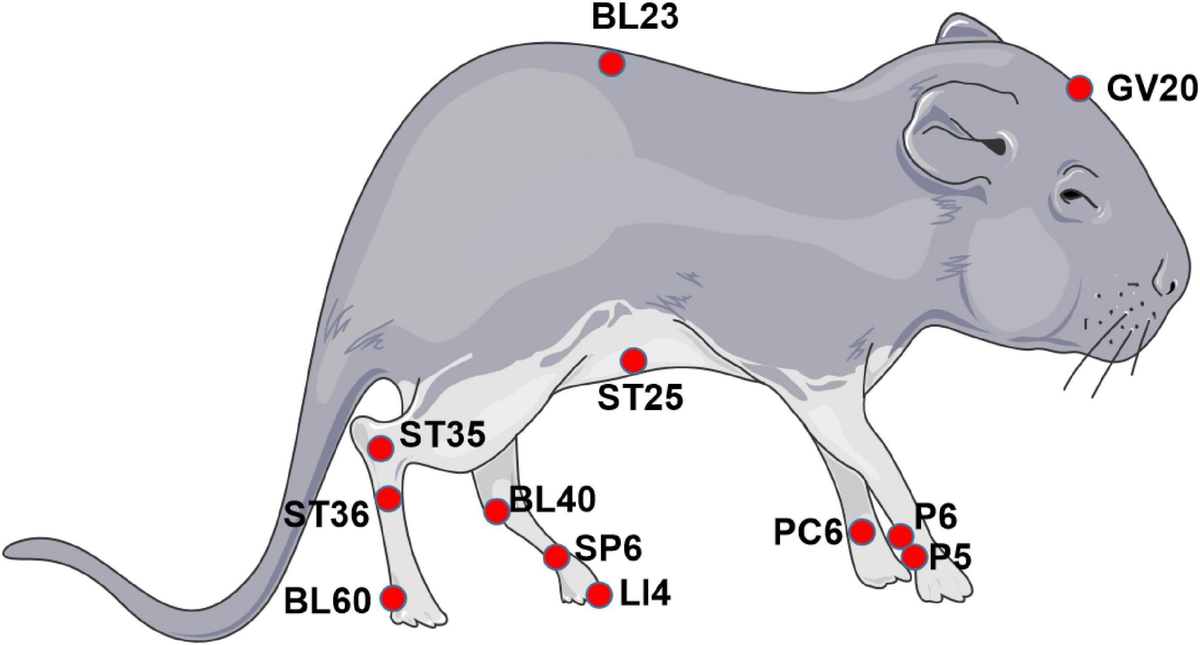

また、刺激する経穴(ツボ)の部位によって、影響を受ける後根神経節のレベルが異なることも明らかになっています。例えば、足三里(ST36)や委中(BL40)への刺激は第4-6腰髄レベルの後根神経節に作用する傾向があり、内関(P5)や間使(P6)への刺激は第7-8頸髄レベルの後根神経節に影響を及ぼす可能性が示唆されています。これは、経穴と神経支配領域との間に何らかの対応関係が存在することを示唆する所見かもしれません。

局所組織における直接的な作用

鍼灸刺激は神経系を介した作用だけでなく、刺激部位の局所組織にも直接的な影響を及ぼす可能性が示されています。経穴部位の皮膚、筋肉、筋膜、皮下結合組織といった様々な解剖学的層において、TRPV1およびTRPV4チャネルの発現が変化することが報告されているのです。

さらに、免疫細胞への作用も見逃せません。足三里への電気鍼刺激が、脾臓のCD4+ T細胞におけるTRPV1チャネルを増強し、免疫サイトカインの産生を促進する可能性が報告されています。また、肥満細胞がTRPV2チャネルを介して活性化され、ヒスタミンを放出することも示されています。

これらの知見は、鍼灸刺激が単に神経系を通じて作用するだけでなく、局所の組織環境や免疫系にも多面的な影響を及ぼしている可能性を示唆しています。

TRPVチャネルの状態が鍼灸効果に及ぼす影響

鍼灸とTRPVチャネルの関係は一方向的なものではありません。TRPVチャネルの状態が、鍼灸治療の効果そのものに影響を及ぼす可能性も示されているのです。

遺伝子欠損マウスを用いた研究

TRPV遺伝子をノックアウトしたマウスを用いた研究は、このことを明確に示しています。正常なマウスで鍼灸刺激がTRPV発現を増強する条件下では、TRPV遺伝子欠損マウスにおいて鍼灸の効果が有意に抑制されることが観察されています。

興味深いことに、過剰なTRPV発現が疾患の進行に関与している痛覚過敏のような状態では、TRPV遺伝子の欠損が鍼灸の鎮痛効果を模倣する結果を示すことも報告されています。これは、TRPVチャネルが鍼灸の治療効果において、状況依存的な役割を果たしている可能性を示唆しているのかもしれません。

薬理学的アプローチによる検証

TRPV作動薬や拮抗薬を用いた研究からも、興味深い知見が得られています。これらの薬剤を異なる部位に投与することで、鍼灸効果が変化することが示されているのです。

例えば、足三里へのTRPV1拮抗薬の局所投与が、鍼灸様の鎮痛効果を模倣する場合がある一方で、TRPV4作動薬の投与では同様の効果が再現されないことが報告されています。また、内関や間使へのTRPV1拮抗薬投与が、手技による鍼刺激の効果を抑制する一方で、電気鍼刺激には影響を及ぼさないという興味深い結果も示されています。

さらに、カプサイシン(TRPV1作動薬)を足背部に投与した際の効果も研究によって異なり、ある研究では鍼灸様の鎮痛効果を示したのに対し、別の研究では鍼灸効果を逆転させる結果が示されています。TRPV1拮抗薬では逆の結果が得られたことも報告されています。

これらの一見矛盾するような結果は、TRPVチャネルと鍼灸効果の関係が単純ではなく、投与部位、刺激方法、疾患状態など、様々な要因によって影響を受ける複雑なシステムであることを示唆しているのかもしれません。

複雑な分子ネットワークの中での鍼灸とTRPV

鍼灸刺激とTRPVチャネルの相互作用は、それ単独で完結するものではなく、より広範な分子ネットワークの中で機能している可能性が示されています。

リン酸化シグナル経路

TRPVチャネルを介した鍼灸効果には、様々なタンパク質のリン酸化が関与していることが明らかになっています。リン酸化とは、タンパク質にリン酸基が付加されることで、その機能が調節される生化学的プロセスです。いわば、スイッチのオン・オフを切り替えるような役割を果たしていると考えられます。

鍼灸刺激後に、プロテインキナーゼA(pPKA)、ホスファチジルイノシトール3-キナーゼ(pPI3K)、プロテインキナーゼC-細胞外シグナル制御キナーゼ経路(pPKC-pERK)、AKT(pAKT)といった分子のリン酸化が観察されることが報告されています。これらの分子は細胞内シグナル伝達において重要な役割を果たしており、TRPVチャネルを介した情報が、これらの経路を通じて細胞内に伝えられている可能性が考えられます。

疾患モデルによる多様性

興味深いことに、同じような痛みのモデルであっても、その作成方法によってTRPV1の発現パターンや関連分子の変化が異なることが示されています。

例えば、完全フロイントアジュバント(CFA)誘発性の慢性疼痛モデルと酸性生理食塩水(AS)誘発性の疼痛モデルでは、小脳小葉におけるTRPV1の発現が正反対のパターンを示すことが報告されています。どちらのモデルでも足三里への鍼灸刺激が鎮痛効果を示すにもかかわらず、TRPV1の調節やMAPK経路の分子のリン酸化パターンは全く異なっていたのです。

この結果は、痛みのメカニズムが単一ではなく、TRPVチャネルや炎症性因子の関与の仕方も疾患の種類や状態によって異なる可能性を示唆しています。さらに興味深いことに、CFAモデルではTRPV1や炎症性因子の低発現がうつ様症状の形成にも関連していることが示されており、痛みと精神症状の複雑な相互関係にもTRPVチャネルが関与している可能性が考えられます。

ATP、アデノシン、その他の分子との連携

鍼灸刺激によるTRPVチャネルの活性化は、細胞外ATP(アデノシン三リン酸)の蓄積を引き起こす可能性が示されています。このATPはさらに分解されてアデノシンとなり、A1受容体を活性化することで鎮痛効果に寄与すると考えられています。

つまり、TRPVチャネル → ATP放出 → アデノシン生成 → A1受容体活性化という一連の流れが、鍼灸の鎮痛メカニズムの一部を構成している可能性があるのです。この経路は、まるでドミノ倒しのように、一つの反応が次の反応を引き起こしていく連鎖反応と例えることができるかもしれません。

また、toll様受容体4(TLR4)や細胞外シグナル制御キナーゼ(ERK)といった分子も、鍼灸とTRPVチャネルの相互作用に関与している可能性が示されています。これらの分子は免疫応答や炎症反応の制御に重要な役割を果たしており、鍼灸の抗炎症作用や免疫調整作用にもTRPVチャネルが関与している可能性が考えられます。

自律神経系における鍼灸とTRPVの役割

鍼灸治療の効果を考える上で、自律神経系の役割は極めて重要です。近年の研究により、鍼灸刺激が自律神経系に及ぼす影響においても、TRPVチャネルが重要な役割を果たしている可能性が示されています。

中枢から末梢まで:多層的な影響

鍼灸刺激は、末梢神経系から中枢神経系に至る自律神経系の様々なレベルでTRPV1およびTRPV4チャネルの発現や機能に影響を及ぼすことが示されています。

中枢神経系においては、足三里への刺激後に、脊髄だけでなく、小脳小葉(V、VIa、VI、VII、VIII)、海馬、中脳水道周囲灰白質、内側前頭前皮質といった脳の様々な領域でTRPVチャネルの変化が観察されることが報告されています。

これらの脳領域は、痛みの処理、情動、記憶、自律神経の制御など、多様な機能に関わっています。鍼灸刺激がこれらの領域のTRPVチャネルに影響を及ぼすことで、痛みの軽減だけでなく、情動面の改善や自律神経のバランス調整といった多面的な効果をもたらしている可能性が考えられます。

経穴の特異性:なぜ「ツボ」が重要なのか

伝統的な鍼灸理論において、経穴(ツボ)の選択は治療効果を左右する重要な要素とされてきました。この経験的知見を支持するかのように、経穴部位におけるTRPV1とTRPV4チャネルの豊富な発現と機能的関与が報告されています。

興味深いことに、鍼灸刺激によって経穴部位の皮下神経線維、特にTRPV1を高発現する線維が有意に増加することが示されています。また、経穴と非経穴(偽鍼部位)を比較すると、経穴部位の方がTRPVチャネルの発現量が多く、機能的にも活発であることが明らかになっています。

これは、経穴が単なる解剖学的な目印ではなく、TRPVチャネルのような特定の分子機構が集積している「機能的な特異点」である可能性を示唆しているのかもしれません。

刺激パラメータの重要性

鍼灸治療においては、刺激の強度、頻度、持続時間といったパラメータが治療効果に影響を及ぼすことが経験的に知られています。最近の研究により、これらのパラメータがTRPVチャネルの応答にも影響を及ぼすことが示されています。

特に電気鍼刺激においては、刺激周波数がTRPVチャネルの調節と正の相関を示すことが報告されています。また、炎症性疼痛には100Hzの高頻度刺激が、神経障害性疼痛には2Hzの低頻度刺激が効果的である可能性が示されており、これらの異なる効果がTRPV1やP2X3といった受容体経路の調節と関連している可能性が考えられています。

この知見は、刺激パラメータの最適化によって、TRPVチャネルを介した治療効果をより効率的に引き出せる可能性を示唆しており、個別化医療への応用が期待されます。

薬物療法との比較:鍼灸の独自性

TRPVチャネルを標的とした薬物療法の開発は、疼痛管理の新たなアプローチとして期待されてきました。しかし、その道のりは決して平坦では無かったそうです。

ここも少し紹介していきたいと思います。

薬物療法の課題

TRPV1を標的とした薬剤は過去十年以上にわたって疼痛治療薬として研究されてきましたが、多くが臨床試験で期待された効果を示せず、あるいは重篤な副作用のために開発が中止されてきました。

現在、臨床的に承認されているTRPV1作動薬は、8%カプサイシンパッチのみであり、これも帯状疱疹後神経痛などの末梢性神経障害性疼痛に対する局所投与に限定されています。全身投与では、血圧、呼吸、その他の反射経路への悪影響が懸念されるため、推奨されていないのが現状です。

TRPV4についても同様で、拮抗薬であるGSK2798745が心不全の初期臨床試験で検討されていますが、作動薬については全身投与時の予測不可能な毒性が懸念され、局所投与のみが提案されている状況です。

鍼灸の多標的性と二方向性調節

これらの薬物療法の課題と対照的に、鍼灸によるTRPVチャネルの調節は、薬剤による単純な活性化や抑制とは明確に異なる特徴を示しています。

最も重要な特徴は、前述した「二方向性調節(bidirectional regulation)」です。東洋医学における陰陽のバランス理論と符合するように、鍼灸刺激は過剰に発現したTRPVチャネルを抑制する一方で、正常状態や必要な状況下ではその発現を増強する傾向を示します。

また、鍼灸は単一の標的分子に作用するのではなく、「多標的性(multi-targeted)」を持つと考えられています。TRPVチャネルの調節に加えて、ATP-アデノシン経路、MAPKシグナル伝達、免疫調節など、複数の経路に同時に影響を及ぼすことで、全体的な症状の改善や生理機能の回復に寄与している可能性があるのです。

さらに、鍼灸の効果は疾患の状態によって適応的に変化するという特徴も見逃せません。同じ刺激であっても、炎症性疼痛モデルと神経障害性疼痛モデルでは異なる分子メカニズムを介して効果を発揮する可能性が示されています。

安全性の優位性

鍼灸治療は、適切に実施される限り、薬物療法と比較して副作用のリスクが低いことが知られています。TRPV標的薬が直面している全身性の副作用のような問題は、鍼灸治療では報告されていません。

これは、鍼灸が局所的な刺激を通じて身体の自然な調節機構を活性化するアプローチであることに関連しているのかもしれません。外部から特定の分子を過剰に活性化または抑制するのではなく、身体自身が持つバランス調整能力を支援する形で作用している可能性が考えられます。

今後の研究の方向性と臨床応用への展望

TRPVチャネルと鍼灸の関係に関する研究は、まだ発展途上の段階にあります。多くの興味深い知見が得られている一方で、解明されるべき課題も数多く残されています。

現在の研究の限界

まず指摘しておくべき点は、これまでの研究のほとんどが動物モデルを用いたものであり、ヒトでの検証は限定的であるということです。動物実験で得られた知見が、そのままヒトに適用できるとは限りません。ヒトを対象とした臨床研究の蓄積が今後の重要な課題と言えるでしょう。

また、個々の研究では鍼灸とTRPVチャネルの関係が明確に示されていても、研究間で結果を比較すると矛盾や複雑性が浮かび上がってきます。これは、実験条件、疾患モデル、刺激パラメータなどの違いが影響している可能性がありますが、同時にTRPVチャネルと鍼灸の相互作用が、我々が想像する以上に複雑で多面的である可能性も示唆しています。

さらに、鍼灸介入後のTRPVチャネルの構造変化については、まだ研究が行われていません。TRPVチャネルは様々な刺激に対して構造特異的かつ選択的に応答することが知られていますが、鍼灸刺激がチャネルタンパク質の立体構造にどのような変化をもたらすのかは未解明です。

クライオ電子顕微鏡技術の革新により、TRPVチャネルの構造とゲーティングメカニズムに関する理解が急速に進んでいます。また、小胞体におけるTRPVチャネルの役割も注目されています。これらの新しい知見を鍼灸研究に統合していくことが、今後の重要な課題となるでしょう。

臨床応用への可能性

TRPVチャネルと鍼灸の関係に関する理解が深まることで、いくつかの臨床応用の可能性が開けてくるかもしれません。

一つ目は、治療効果の予測と個別化です。患者のTRPVチャネルの発現パターンや遺伝的多型を評価することで、鍼灸治療の効果を予測し、より適切な治療計画を立てられる可能性があります。実際に、乳がん患者のホットフラッシュに対する鍼灸治療の反応性を予測する遺伝的マーカーの探索的研究も報告されています。

二つ目は、最適な刺激パラメータの決定です。疾患の種類や病態に応じて、TRPVチャネルの応答を最大化するような刺激の強度、周波数、持続時間を科学的に設定できる可能性があります。これにより、経験や勘に頼るのではなく、エビデンスに基づいた治療パラメータの選択が可能になるかもしれません。

三つ目は、新たな適応症の開拓です。TRPVチャネルは疼痛だけでなく、様々な生理機能や病態に関与していることが明らかになっています。鍼灸がTRPVチャネルを介して作用するという知見は、従来は鍼灸の適応とされてこなかった疾患への応用可能性を示唆しているかもしれません。

統合医療への貢献

鍼灸とTRPVチャネルの研究は、東洋医学と西洋医学の橋渡しとなる可能性を秘めています。分子レベルのメカニズムの解明により、東洋医学の経験的知見に科学的根拠を与えることができます。

一方で、西洋医学的なアプローチでは説明しきれない鍼灸の全体論的な効果や、経穴の特異性といった現象は、生命現象の複雑性と統合性を再認識させてくれます。還元主義的なアプローチだけでは捉えきれない、システム全体としての調節メカニズムの重要性を示唆しているのかもしれません。

TRPVチャネルと鍼灸の研究は、東西医学の相補的な統合という、真の意味での統合医療の実現に貢献する可能性を持っていると言えるでしょう。

まとめ

鍼灸とTRPVチャネルの関係に関する研究は、伝統医療の科学的理解に新たな光を当てています。これまでの研究から、以下のような点が示唆されています。

TRPVチャネル、特にTRPV1とTRPV4は、鍼灸刺激の受容と効果発現において重要な役割を果たしている可能性があります。鍼灸刺激は、疾患状態に応じて二方向性の調節を示し、過剰なTRPV発現を抑制する一方で、正常状態では発現を増強する傾向があるようです。

経穴部位におけるTRPV1およびTRPV4の豊富な発現と機能的関与は、伝統的な経穴理論に分子レベルの裏付けを提供する可能性があります。また、鍼灸刺激がTRPVチャネルを介して、ATP-アデノシン経路、MAPKシグナル伝達、免疫調節など、複雑な分子ネットワークに影響を及ぼしていることも示されています。

TRPVチャネルの状態は、鍼灸治療の効果に影響を及ぼす可能性があり、遺伝子欠損マウスや薬理学的介入を用いた研究がこのことを支持しています。さらに、鍼灸によるTRPVチャネルの調節は、薬剤による単純な活性化や抑制とは異なる、多標的性と二方向性を持つ独特なアプローチである可能性が示されています。

しかしながら、これらの知見の多くは動物実験に基づくものであり、ヒトでの検証は今後の重要な課題です。また、研究間での結果の相違や複雑性は、TRPVチャネルと鍼灸の相互作用が、実験条件、疾患状態、刺激パラメータなど多くの要因に影響される複雑なシステムであることを示唆しています。

TRPVチャネルの研究は、鍼灸のメカニズム解明の一つの窓を開いてくれましたが、それは同時に、まだ多くの謎が残されていることも明らかにしています。鍼灸が単一のメカニズムで作用するのではなく、多層的で統合的なシステムとして機能している可能性が高く、その全貌の解明には今後さらなる研究の蓄積が必要でしょう。

それでも、TRPVチャネルという分子レベルの視点から鍼灸を理解することは、伝統医療と現代医学の架け橋となる重要なステップです。この研究領域のさらなる発展により、より効果的で個別化された鍼灸治療の実現や、新たな治療適応の開拓が期待されます。

おわりに

歴史を持つ鍼灸治療が、最先端の分子生物学と出会うことで、新たな理解のフェーズに到達しつつあります。

TRPVチャネルという分子メカニズムの解明は、「なぜツボに鍼を刺すと効くのか」という古くからの問いに、現代科学の言葉で答えを提供し始めている可能性があります。

しかし同時に、この研究は新たな問いも生み出しています。

なぜ鍼灸は疾患状態に応じて適応的な調節を示すのか。経穴の特異性を決定する分子基盤は何か。

TRPVチャネル以外にどのような分子メカニズムが関与しているのか。

これらの問いに答えることは容易ではありませんが、その探求の過程で、生命システムの複雑性と巧妙さ、そして伝統医療の持つ深い洞察力を再認識することになると思っています。

科学的探求と伝統的知恵の対話を通じて、より統合的な医療の実現に向けた道筋が見えてくるかもしれません。私は個人的にきたしておりますw

TRPVチャネルと鍼灸の研究は、まだ始まったばかりです。この領域のさらなる発展が、患者の苦痛を和らげ、健康を増進する新たな治療法の開発につながることを期待したいですね。

参考文献

- Luo D, Liu L, Zhang H-m, et al. Relationship between acupuncture and transient receptor potential vanilloid: Current and future directions. Front Mol Neurosci. 2022;15:817738. doi:10.3389/fnmol.2022.817738

- Kaptchuk TJ. Acupuncture: theory, efficacy, and practice. Ann Intern Med. 2002;136(5):374-383. doi:10.7326/0003-4819-136-5-200203050-00010

- He Y, Guo X, May BH, et al. Clinical evidence for association of acupuncture and acupressure with improved cancer pain: A systematic review and meta-analysis. JAMA Oncol. 2020;6(2):271-278. doi:10.1001/jamaoncol.2019.5233

- Kim SY, Shin IS, Park YJ. Effect of acupuncture and intervention types on weight loss: a systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2018;19(11):1585-1596. doi:10.1111/obr.12747

- Liu S, Wang ZF, Su YS, et al. Somatotopic organization and intensity dependence in driving distinct NPY-expressing sympathetic pathways by electroacupuncture. Neuron. 2020;108(3):436-450.e7. doi:10.1016/j.neuron.2020.07.015

- Caterina MJ, Leffler A, Malmberg AB, et al. Impaired nociception and pain sensation in mice lacking the capsaicin receptor. Science. 2000;288(5464):306-313. doi:10.1126/science.288.5464.306

- Basith S, Cui M, Hong S, Choi S. Harnessing the therapeutic potential of capsaicin and its analogues in pain and other diseases. Molecules. 2016;21(8):966. doi:10.3390/molecules21080966

- Grace MS, Bonvini SJ, Belvisi MG, McIntyre P. Modulation of the TRPV4 ion channel as a therapeutic target for disease. Pharmacol Ther. 2017;177:9-22. doi:10.1016/j.pharmthera.2017.02.019

- Brooks CA, Barton LS, Behm DJ, et al. Discovery of GSK2798745: A clinical candidate for inhibition of transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4). ACS Med Chem Lett. 2019;10(8):1228-1233. doi:10.1021/acsmedchemlett.9b00274

- Abraham TS, Chen ML, Ma SX. TRPV1 expression in acupuncture points: Response to electroacupuncture stimulation. J Chem Neuroanat. 2011;41(3):129-136. doi:10.1016/j.jchemneu.2011.01.001

- Zhang Z, Wang C, Gu G, et al. The effects of electroacupuncture at the ST36 (Zusanli) acupoint on cancer pain and transient receptor potential vanilloid subfamily 1 expression in Walker 256 tumor-bearing rats. Anesth Analg. 2012;114(4):879-885. doi:10.1213/ANE.0b013e318246536d

- Wu SY, Chen WH, Hsieh CL, Lin YW. Abundant expression and functional participation of TRPV1 at Zusanli acupoint (ST36) in mice: Mechanosensitive TRPV1 as an “acupuncture-responding channel”. BMC Complement Altern Med. 2014;14:96. doi:10.1186/1472-6882-14-96

- Fang JQ, Du JY, Fang JF, et al. Parameter-specific analgesic effects of electroacupuncture mediated by degree of regulation TRPV1 and P2X3 in inflammatory pain in rats. Life Sci. 2018;200:69-80. doi:10.1016/j.lfs.2018.03.028

- Chen L, Xu A, Yin N, et al. Enhancement of immune cytokines and splenic CD4+ T cells by electroacupuncture at ST36 acupoint of SD rats. PLoS One. 2017;12(4):e0175568. doi:10.1371/journal.pone.0175568

- Huang M, Wang X, Xing B, et al. Critical roles of TRPV2 channels, histamine H1 and adenosine A1 receptors in the initiation of acupoint signals for acupuncture analgesia. Sci Rep. 2018;8(1):6523. doi:10.1038/s41598-018-24654-y

- Inprasit C, Lin YW. TRPV1 responses in the cerebellum lobules V, VIa and VII using electroacupuncture treatment for inflammatory hyperalgesia in murine model. Int J Mol Sci. 2020;21(9):3312. doi:10.3390/ijms21093312

- Lottering B, Lin YW. TRPV1 responses in the cerebellum lobules VI, VII, VIII using electroacupuncture treatment for chronic pain and depression comorbidity in a murine model. Int J Mol Sci. 2021;22(9):5028. doi:10.3390/ijms22095028

- Yang J, Hsieh CL, Lin YW. Role of transient receptor potential vanilloid 1 in electroacupuncture analgesia on chronic inflammatory pain in mice. Biomed Res Int. 2017;2017:5068347. doi:10.1155/2017/5068347

- Guo ZL, Fu LW, Su HF, Tjen-A-Looi SC, Longhurst JC. Role of TRPV1 in acupuncture modulation of reflex excitatory cardiovascular responses. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2018;314(5):R655-R666. doi:10.1152/ajpregu.00405.2017

- Basso L, Altier C. Transient receptor potential channels in neuropathic pain. Curr Opin Pharmacol. 2017;32:9-15. doi:10.1016/j.coph.2016.10.002

- Iftinca MC, Defaye M, Altier C. TRPV1-targeted drugs in development for human pain conditions. Drugs. 2021;81(1):7-27. doi:10.1007/s40265-020-01429-2

- Pumroy RA, Samanta A, Liu Y, et al. Molecular mechanism of TRPV2 channel modulation by cannabidiol. eLife. 2019;8:e48792. doi:10.7554/eLife.48792

- Cherkin DC, Sherman KJ, Deyo RA, Shekelle PG. A review of the evidence for the effectiveness, safety, and cost of acupuncture, massage therapy, and spinal manipulation for back pain. Ann Intern Med. 2003;138(11):898-906. doi:10.7326/0003-4819-138-11-200306030-00011

- Baeumler PI, Fleckenstein J, Takayama S, et al. Effects of acupuncture on sensory perception: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2014;9(12):e113731. doi:10.1371/journal.pone.0113731

- Zhang R, Lao L, Ren K, Berman BM. Mechanisms of acupuncture-electroacupuncture on persistent pain. Anesthesiology. 2014;120(2):482-503. doi:10.1097/ALN.0000000000000101

コメント